EXPO2025 静けさの森

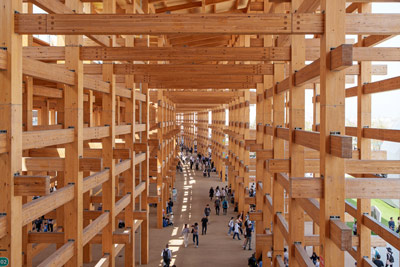

静けさの森は、大屋根リングの中央に位置する約2.3haの緑地。中央の池を囲むように立つ約1,500本の樹木の大半は、万博記念公園をはじめとする大阪府下の公園から、将来間伐予定だったものを移植。「いのち輝く未来社会のデザイン」 を象徴する、生態系との共創の空間。

リング内の東西南北の主要動線はすべて森へ接続する。緑の景色が視線と歩みを導き、リング状のプロムナードから枝状に延びる小径が来場者を招き入れる。木陰で休息しながら散策できる実体験の場として、「いのち」が息づく環境を提供する。

森を構成するのは、アラカシ、イロハモミジ、エゴノキ、クヌギ、コナラ、ヤブツバキなど多様な在来種。これらが季節の花・実・樹液を供給し、野鳥や昆虫を引き寄せる。人工的に計画された森でありながら、生物の往来と響き合う虫の声・鳥のさえずりが連続し、場そのものを「森」として成立させている。

森の小径は中央の池を核にした回遊路となり、森全体を舞台にしたアート体験ゾーンへ来場者を導く。

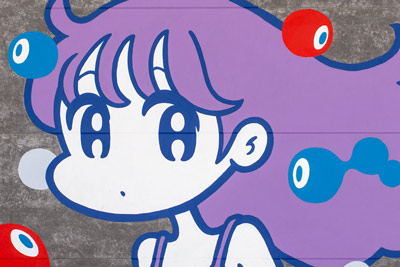

世界的アーティスト5組が、光・音・風・影など環境の変化を取り込むインスタレーションやパフォーマンス、ワークショップを展開。来場者は回遊しながら、森とアートの相互作用を通じて「いのちのネットワーク」と未来のあり方を思考する体験を得る。

円柱状の植栽空間を十字の通路で分割し、側壁と外周の鏡が空・森・鑑賞者を反復させて無限に広がる錯覚を生む。鏡のトリックが多様性と自然の一体感を可視化。新たな見方とウェルビーイングへの思考を促す。

地面に掘った穴の底に鏡を仕込み、天空を映して“空の雫”を湛えるように見せる作品。静けさの森の泉へ続く四叉路の2地点に設置され、誰にでも開かれた共有の風景=空を見つめる体験を通じて、国境や社会を超えるつながりと平和への意識を喚起する。

彫刻《La Déraison》は人肌のような温感で「生/非生」の境界を揺さぶる。同空間の《Idiom》では、マスクを被ったパフォーマーと不可解な発話が、主体とオブジェの区別を曖昧化。両作は知覚の基準をずらし、私たちの“生命”観そのものを再考させる。

樹液の音波データを音と光へ変換し、気孔の開閉を模したキネティックで光影を生む作品。植物の視点で世界を体感させ、人間中心の認識を揺さぶり、生命観と時間軸を拡張して捉える契機を与える。

ワイヤーで吊られた12の彫刻が、生物間の相互交流を促す“生態プラットフォーム”として機能し、種間関係の代替モデルを提示する。多分野の専門家と開発され、「静けさの森」の上空に“生物多様性の雲”という景観を形成する。

詳しくは万博パブリックアート#forest 参照

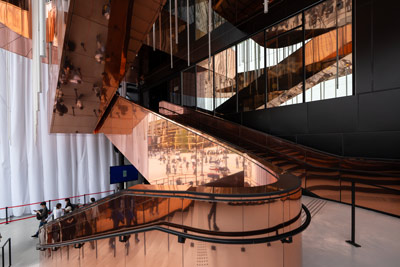

周囲のパビリオンも森と一体化し、自然の静かな力強さに包みこまれるように建築されている。

2023年12月から植樹の始まった静けさの森は、会期中にも確実に拡がりを見せ、新たな生態系を育んでいる。

万博の理念を未来へ継承すべく、閉幕後の活用を見据えた「静けさの森 共鳴機構(FoR:Forest of Resonance)」が設立され、この森は万博後もこの地で拡大を続けることになる。

この先、開発が進む夢洲で、10年、20年、30年とかけて着実に育つこの森は、人工島の一角を静かに彩る。やがてその都市が朽ちるほどの歳月が過ぎても、森は芽吹きと更新を繰り返し、いのちのリレーを繋いでいくだろう。この森が大阪・関西万博の痕跡を遥か遠い未来へ運ぶ存在となることを期待したい。

作成者: Hiromitsu Morimoto